清代初期,有个反清的秘密组织,因年深日久,渐渐忘却根本,演变成了一个设赌包娼、争行夺市,靠各种卑鄙手段敛财,欺压百姓的团伙。

加入该团伙的人,不外是好吃懒做的少年,不守规矩的流氓无赖。无一例外,都是不事生产劳动的人,靠着一膀子力气、一股子狠劲儿,在社会上横行、立足。

在天津,入伙时,新人旧人同吃一锅捞面,故称“锅伙”。

这些加入锅伙的人,近似南方的泼皮无赖,但还不一样,他们又被称为“耍儿”、“混混儿”。

因为耍的不是别人,是自己。

敢豁出去一身剐,做滚刀肉,对自己下狠手。轻则棍棒受之,重则敢割肉放血,目的就是靠着这股子狠劲儿把旁人震慑住,拿捏住,惊吓住。从此,就能在常人中受到“敬畏”,横行霸道,成为“大耍”、大混混;依附于老百姓身上做附骨之蛆,长期得到金钱的“孝敬”,平地抠饼、白手拿鱼,压榨各界劳动者。

旧社会的天津,就有这么一批混混,靠着混不吝、无所不用其极的毒辣手段,搞出了不少“奇闻异事”。

本文就以清末一名天津混混的发迹史为缩影,讲讲这些流氓混混的故事,说说那段骇人听闻的黑暗历史。

脚行之争

九河下稍天津卫,三道浮桥两道关。

正所谓靠山吃山,靠水吃水。海河上商船急驶,码头上货物堆积如山,搬运货物的脚行应运而生。

天津海河上的一座小码头,岸边停着揽客的人力车和拉货的独轮车

那些混出名堂的大混混们早盯上了这块肥肉,他们把控了脚行,成了把头。勾结官府、欺行霸市、剥削脚夫,更不惜以命相搏,去争夺码头、货场。

清末 天津季家楼村

这一日正值三伏天气,本该晴空万里,可天却阴得像是块铅板,乌云低的要砸在地上,空气闷的让人喘不上气。

就在头天夜里,季家楼村头关帝庙周仓老爷手里那柄青龙偃月刀突然倒了,把供桌上的供品砸了一地。

老人们视之为不祥,又见天气异变,就都把在外贪玩的孩子往家里撵。据他们讲,天出异象,必动刀枪。

此时果不然,一大队壮汉手持棍斧钩叉,气势汹汹向着季家楼村呼啸而来。

领头的两人,容貌相似,都是身着白绸衣裤,一身俊俏打扮;可身高不到六尺,脸长就有一尺,一张狰狞的大马脸上透着一股子邪气,一边疾步快走一边高喊:“踏平季家楼,打死李德。”

这二位,就是经营东货场的马家脚行把头:马氏兄弟。江湖人称“东货场二马”,是出了名的大混混、亡命之徒,人见人怕。

跟随他们的汉子约有二百人,都是苦力打扮,衣服上补丁摞补丁,各个满脸怒气,脸色比天色还阴沉。

就在几天前,经营西货场的季家楼脚行把头李德,因觊觎东货场的好生意,想要暗算马氏兄弟,被人告了密,没能得手。

这马氏兄弟怎肯善罢甘休,纠结了大批脚行苦力,要来找李德算帐,报仇雪耻。但真正的目的,是借机吞并西货场。

各脚行为争夺地盘、掠夺资源,经常要通过械斗或火并来完成,这是惯例。

这李德也不是善茬,早就得到通风报信,也喊来手下二百脚夫严阵以待,双方就在季家楼村前的空地上对峙起来。

仇人见仇人,必定眼发浑;要想报此仇,挥剑斩仇人!此时只要有一粒火星,马上就会燃起双方恶斗的烈火。

就在冲突一触即发的时候,一个瘦小枯干的老头走到了双方中间,对着马氏兄弟和李德含笑各一抱拳:“几位把头,能不能先停停手,听侯某人说几句?”

这侯老头是天津卫混混圈里有头有脸的老人,混出名声后博得了“袍带”之称,在混混之间的冲突里,可以凭借前辈的威望,扮演“和事佬”的角色。

只是这次侯老头的面子不好使,双方几百人轮番叫骂,眼看就要招呼上了。

只见侯老头突然往下一跪,竟转着圈给双方磕头,“哐哐”脑门砸地皮,没几下就把脑袋磕的跟个血瓢似的,好不吓人,顿时把众人震慑住,全场鸦雀无声。

这可是他的拿手好戏,他有一个外号叫“磕头猴”。因为辈分老,面子大,头磕的也狠,光靠这一手,往往就能唬住对方。

之所以要豁出去老命博一把,还不是为了钱?因为每次说和成功,冲突双方都会拿一份好处给他。

不过这次他算是猴进冰窖——满凉。那二马跟李德是生死矛盾,最关键还有背后的利益冲突,哪是他“磕头猴”能平的了的事?

众人惊愕片刻后,就没再理会他,又继续摩拳擦掌嗷呜乱叫起来,侯老头只得悻悻而退。

马家老大出场喊阵:“姓李的,你季家楼的胃口太大,掂记到老子头上了,你是被窝里放屁,想独吞呐。今天咱们就明刀对明枪,把这事给了了!”

马家老二接着嚷道:“你要是赢了,东西货场都归你,你要输了,麻利儿滚出天津卫!”

“对!对!滚出天津卫!”马家的队伍爆出一阵呼喊。

李德也是见过风浪的,此时一张全是麻坑的大胖脸上全是不屑的表情,说话也不紧不慢:“姓马的,有能为者就得多吃多占,今天你们哥俩既然来了,咱们就见个高低!”

“好,李三爷是敞亮人,今天是怎么个比法?”二马丝毫不惧。

李德冷笑一声,大手一挥。只见有人抬过来一个煤油桶改的大炉子,里面填满瓷瓷实实的煤球,蓝火苗子腾腾往上冒,离着好几米都能感觉到火焰燎着脸火辣辣地疼。

炉子摆好,李德队伍里马上蹿出来一个人,把一个一尺见方的大烙铁放在炉子里,没一会洛铁就被烧得通红。

这人见火候差不多了,毫不迟疑把烙铁往自己胸口一按,只听得“滋滋”声响,顿时一股焦烟升腾,烤人肉的味道马上散了出来。

可这人竟咬紧牙关一声不吭,只有那豆大的汗珠直往下淌!

等烙铁由红变黑,他把烙铁往地上一扔,便直挺挺往后就倒。几个人驾轻就熟地把他给抬走了。

马氏兄弟见状,不屑地冷哼一声,立马挥手从自己队伍中叫上来一人。

此人四肢粗壮,脸色黝黑,一副出大力的力工模样;不过他上得阵来犹豫不决,挪着步子往前蹭着走。

马老大眼珠子一瞪:“焦老四,给我痛快点,给他们露两手!”

话音未落,只听得东天外响起一声炸雷,把个焦老四吓得腿脚酥软,愈发不情愿地往炉子前边挪,嘴里小声念叨着:“阿弥陀佛观音大圣歪脖老母保佑啊!”

马老大见状,顿觉丢了颜面,干脆派俩人架起焦老四,毫不客气地把他放在了炉子上,死死按住!

只听“嗷”的一声惨叫,焦老四的屁股着火,挣扎着从炉子上翻滚下来;裤子烧没了,皮肉模糊、惨不忍睹,滚到地上没一会,人就活活疼死过去了。

马老大趁机大喊:“李德害死了焦老四,兄弟们给焦四哥报仇啊!”

一声令下,四百多人顿时混战在一起。大雨此时倾盆而下。

他们大部分人也不会什么功夫,就是仗着力气和一时的刚勇,手持斧头、撬棍、锯条,抡圆了朝对手头上、身上猛砸。一时间,鲜血与残肢和着雨水横飞,惨叫声、谩骂声不绝于耳。

为何如此拼命?源于把头对众人的操控。

旧时脚行大都是把头私有,他们掌握着着一定地界的管控权,装卸工、码头工、车夫、脚夫等,都必须把劳动收入的大部分进贡给把头。

除了息息相关的利益关系,把头还会利用帮会、宗族等关系,通过帮规、行规束缚工人自由,使工人与把头之间形成人身依附关系。这样做,工人们的生死大权就掌握在了把头手中。

像是二马、李德这种把头,全是混混出身。仗着打架凶狠,或有人扶植,不断的制造事端借此壮大。

凡遇抢夺地盘或脚行把头内讧,双方就逼迫工人全体动械斗。械斗前,要抽“生死签”,抽中死签即黑签的人,算想是倒了大霉了,必须要杀死对方或自杀以陷害对方。

焦老四就是抽中了死签,必须得死,尽管他不情愿,但是还得按规矩来。否则就算自己跑了,全家老小也会受牵连。

倘若他能按规矩在冲突中死掉的话,他的家属则由脚行供养终生。

就这样,在大混混们的指挥下,两派穷苦力为了口饭吃,只能玩命往上冲。没有把头的命令,所有人不能退也不敢退。

没一会,双方就打红了眼,李德见势头不好,竟然命人把村里铡草的大铡刀给卸下来,抡动着加入团战!转眼就砍倒了两个人,身上的肉都翻起来,血溅出好几米。见着者无不往后躲,眼看马家的人就要败。

突然间,轰的一声闷响,所有人都抬头寻去,只见那马氏兄弟不知道从哪弄来一门明朝造的天字号小铜炮,拿大油伞遮着,朝着人群劈头盖脸的就是一炮。

别看这门小铜炮也就是一个胳膊长短粗细,可是人肉对炮弹,吃了就完蛋。

这边一炮打完,两派人马均有中弹,纷纷倒地。

大雨中,马氏兄弟笑得狰狞,哪管什么你死我活,不论是不是自己人,工人的命都不值钱,他们要的是利益。转眼间,又是一炮。

李德的人被二马的癫狂震慑住了,一哄而散,落荒而逃。

这一仗,马氏兄弟大获全胜;不但得到了西货场经营权,更是在天津“扬名立万”。

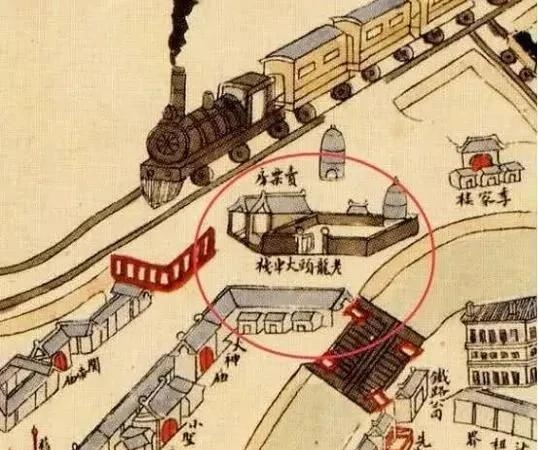

当年的季家楼村就在老龙头火车站附近,后因修建货场被占后消失

双方脚夫们,有二百多人非死即伤。

这些死者的家属们,只得到了微薄的抚恤,成为了把头利益的牺牲品。

此次火拼中有个十几岁的少年,一直躲在二马身后观瞧。

此人名叫康升子,是个“混二代”,前来“观战”纯粹是为了开眼,因为他爸爸跟马家老二有点交情,这次大战季家楼也跟着一起去了,算是充个人头。

这一战,康升子大开眼界!

烧了屁股的焦老四让他觉得既鄙视又恶心,血内横飞的械斗让他激动的浑身颤抖。可最让他印象深刻的,是二马和李德这种威风八面的大混混做派。

他没想到大混混们竟能狂到掌握众人生死,那真是伸手五支令,拳手要人命。一声令下,几百人就肯为自己玩命,怕是比皇帝老儿还要气派。

“当混混,还得当二马这种大混混,这才是小爷我该干的事!”这一仗,让康升子内心中滋长出了无穷的恶念。

挣老店

天津 老城厢 雷家菜馆

正午时分,一群少年横着走进了菜馆。

这几人一看就不是正经人家的孩子,妥妥地闲散懒惰少年。个个身着青色裤袄,敞怀露胸;脚蹬蓝布袜子,穿着花鞋。有人发辫里续了大绺假发,有的辫子上插花。斜眉瞪眼,歪嘴邪笑。

掌柜一看,知道是来了混混。也不着急,拱手笑着问道:“哎呦,几位小爷,照规矩?”

领头的少年脖子一梗,撇嘴说道:“今天你康大爷来了,就是要你吃的店!”

说罢,少年走到店门口,当街脱光衣裤,赤条条地卧倒。只见他用两手抱住后脑,胳臂肘护住太阳穴,两条腿夹紧下身,侧身拦着门横着倒下。

此番举动惹得正在用餐的食客纷纷撂下筷子,扒着门框看热闹。

还有那围观的路人小声议论“嘿,瞧见了吗。介四来‘吃老店’的噻。”

“可不嘛,明摆着的,介小孩年纪不大,胆儿可够肥的。”

当混混是不劳动的,有一种搞钱方式就是玩“平地抠饼,白手拿鱼”的无本勾当,去米行、饭店、布庄,这种生意好的店铺里收“保护费”,俗称“吃老店”。

但是这保护费可不是白收的,先得把自己的本事亮出来。得在店里耍无赖,任凭店主一番痛打,倘若挨得过去,那就有本事“吃”定了这个店,长期拿一份“抽红”。

这可不是一般人能干得出来的,轻则重伤不起、被打残打折,重则能被活活打死。

那掌柜也不多言语,回后厨就抄起一根擀面杖,快步走到少年跟前,抡圆了膀子朝他腿上狠打。

一下,两下,围观的人跟着报数,直直打了二三十下!打得掌柜手臂酸麻、满脸大汗。

可地上的少年咬紧牙关、一声不吭,连位置都不曾挪动一下。这叫“卖味儿”。

倘若出声喊疼,或喊出“哎呀”声,那可坏了,便算“栽了”,更会被店主赶走、被同行耻笑,这辈子都吃不了这碗饭了。

直到打到五十下,少年缓缓站起身来,把干枯的辫子往脖子上一盘,咬牙说道:“你这店我吃定了!”

四周瞧热闹的人跟着起哄叫好。

老板见这小子混不吝、打也打不跑,不由得放出狠话:“毛头小子,别在这耍浑当滚刀肉。你也不去打听打听,我这店是有人罩着的!你要不怕死,三天后再来!”

这少年就是康升子,自打经历了脚行季家楼一战后,愈发觉得想要成为大混混,就得胆子大,“志向远”,想要扬名立万,得做出点大事来,谋个自立之路。不能像他爸爸那样,在戏园子里只是做个“看护”。

在身边几个小混混的蹿蹬下,康升子决定先拿下生意兴隆,在老城厢名号极响的雷家菜馆。

这老城厢是天津旧城所在地,曾经富豪商贾云集。雷家菜馆虽门脸不大,但是个传了几代人的老馆子。

天津旧城门样貌

康升子曾经因为在这吃饭不给钱,被伙计追着打过,早就怀恨在心。

可他哪里知道,这顿打算是鸡孵鸭子——白忙活了,雷家菜馆竟然有人“吃”上了。只着忍痛回家,跟爸爸康二良商量这事。

康二良听完了菜馆的事,先是哈哈大笑,又甩手给了康升子一嘴巴:“小混蛋,你出息了啊,那雷家菜馆为什么别人不去抢?当然是早就有人占上了!你他娘的也不动动脑子,真给我丢人现眼!”

见康升子不解,康二良就说:“那馆子二十几年前就让海河上的罗瘸子给‘吃’了,有他罩着,谁都不敢去惹事,你倒好,敢捅这个马蜂窝!”

“不过人家既然已经划出道了,那咱们三天后就去会会这个罗瘸子,江山轮流坐,他姓罗的也该小孩拉屎——挪挪窝了!”

人果子

三天后,雷家菜馆门口人头攒动,眼看一场“好戏”即将上演。

一边是康升子跟他爸,伙着那几个小混混;一边是带着两个儿子的罗瘸子。

双方见面拱手问候,倒也挺客气。

康二良笑着说:“罗爷,小孩子不懂事,还是把您惊动了。”

罗瘸子略一抱拳:“老了,名气也没了,年轻人都不认识我,今天也是带着两个犬子过来见见世面。”

两边看似客气,实则暗潮涌动。

这罗瘸子是个人物,六十多岁,须发皆白,一条白色的发辫细的剩不了几根头发。他早些年是做“拦河取税”的勾当起家的,在海河狭窄处拦一道大绳,带着人把守。过往船只必须给钱方能通过,否则就会遭到毒打。他的一条腿就是在一次械斗中被打残的。

打过照面之后,康二良也不多说,让人在地上铺了一堆柴火木炭,点燃后,架上了一张大铁板。

浓烟中,铁板烧红。

只见康二良笑嘻嘻地冲着罗瘸子拱了拱手,说了句:“承让了。”随即挽起裤腿、脱下鞋袜,竟赤脚踏上铁板!

“好!好!”看热闹的人不嫌事儿大,越是刺激越是带劲。那康二良的脚底板被烫的“滋滋”作响,每走一步,铁板上就留下一个黑脚印。康升子这才明白,他爸爸也不是白混的。

罗瘸子只是坐在边上观瞧,抽着烟,一脸讥笑,仿佛这一切在他眼里只是苍蝇尥蹶子——小踢蹬。

康二良面不改色地在铁板上走了几圈才下来,虽然疼到全身汗透衣服,但是仍谈笑自如,向罗瘸子投去挑衅的目光。

几个小混混赶忙上前把他架到边上,自有那雷家老店请来的医生负责上药。

人群爆发出雷鸣般掌声,所有人都知道,接下来的画面会更刺激紧张。

只见罗瘸子不紧不慢地站起身,冲菜馆伙计喊了声:“请大锅!”

几个伙计从后厨抬出一口大锅,直径一米多、又大又深,里面装满了热油!这口大锅还是当年雷老掌柜开业的时候宴请来宾用的,打那之后就当做镇店之宝给小心地收了起来,没想到今天给请了出来,看来是早有准备。

围观的人群看呆了,纷纷屏住呼吸,所有人都在猜测罗瘸子这是要……

大锅被架子架了起来,伙计们又添了几把柴火,火苗越来越旺,热气逼人!

罗瘸子见油热了,把上衣一脱,露出满是疤痕的上身,朝四下作了个罗圈揖,喊了一声:“雷掌柜,我这俩儿子就托付给你了!列位老少爷们,今天姓罗的就要试试这口油锅!”

上一篇

上一篇