未成年人网络直播打赏,指未成年人作为网络直播用户根据自己所观看的网络主播发布的信息,通过赠送虚拟礼物或者一定的金钱给网络主播以表达自己的喜爱之情,实质上是一种新兴的,自愿付费的消费模式。

01 未成年人网络直播打赏行为的法律性质

(一)学说展示

未成年人网络直播打赏的法律性质问题尚无确定结论,目前学界主要有四种观点:

(1)赠与合同说

赠与合同说认为,直播用户点击虚拟礼品的图标即可视为赠与的要约,“打赏”即为交付赠与物的行为。打赏是一种单务的行为,其义务主体主要是观众,只要主播接受用户的打赏即代表其接受观众赠与,双方成立赠与合同。

(2)买卖合同说

直播用户的打赏金额是为了购买主播的表演服务,主播会根据观众的需求进行直播,对于一些高额打赏的用户,主播还会提供专项服务(如唱跳表演、情感纾解等)以表示回应。

支持买卖合同说的学者主要从主播提供的专项服务来理解,(打赏金额越高,主播也会付出相应梯度的专项服务),他们认为网络直播打赏符合消费行为,构成买卖合同。

(3)服务合同说

主播通过直播表演提供劳务服务,观众的直播打赏行为是对劳务服务的购买。观众观看主播的直播表演以接受劳务服务,主播即对观众享有债权,“打赏”则是观众对债务的清偿行为,二者之间事实上存在对价给付,成立网络服务关系。

(4)综合说

区分未成年人打赏的动机,根据动机不同,打赏行为可能会分别成立服务合同、买卖合同和赠与合同。

如果打赏行为是为了得到主播特定行为的回应,如唱歌跳舞、聊天安慰等:可以定为买卖合同或者服务合同。(如打赏点歌等)如果打赏行为是发自内心的自愿赠与,通过评论、礼物等与主播互动,是用户情感的抒发,则可以定为赠与合同。

(二)未成年人网络直播打赏行为的法律性质分析

上述四种学说各有利弊,笔者更加认同张帆在《论打赏行为的法律性质中》提出的“两种行为并联而成的复合行为”的观点:直播用户在“合理的打赏范围”之内成立服务合同,在超出这个范围之外的”溢出部分“成立赠与合同。由此,笔者对未成年人网络直播打赏行为的性质作出如下分类:

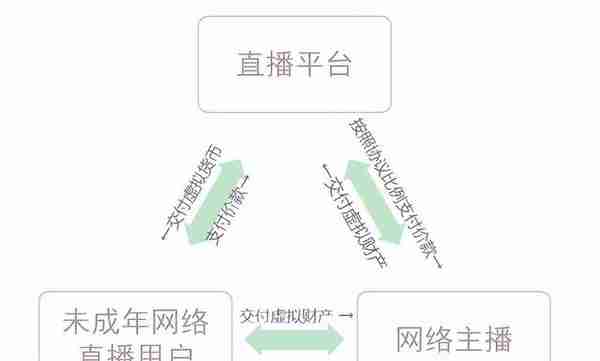

图 1未成年人网络直播打赏行为过程

1、未成年人的充值行为

未成年人在网络平台上充值,与网络平台间成立买卖合同。虚拟货币属于虚拟财产,充值行为有偿地转移了财产,未成年人与直播平台之间成立了买卖虚拟财产的买卖合同关系。

2、未成年人的网络直播打赏行为

(1)定制型打赏行为

未成年网络用户与主播已经达成了合意,未成年人以虚拟财产换取主播特定的直播表演服务(如打赏点歌),此时交付的虚拟财产与主播提供的直播表演存在对价关系,二者间构成网络服务合同关系。

(2)非定制型打赏行为

打赏行为是“两种行为并联而成的符合行为”,直播用户在“合理的打赏范围”之内成立服务合同,在超出这个范围之外的”溢出部分“成立赠与合同。

这种区分方法符合我国“有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场”的交易习惯。在进入直播间观看直播时,用户和主播之间就达成了合意,成立了一个网络服务合同,只是作为对价的虚拟财产数量是不确定的。对于这种模糊性,可以根据《民法典》第510条规定的“协议补充和交易习惯确定”进行弥补。主播和用户不会特地进行对价协议,而是用户根据观看体验自行判断,但这也符合我国的交易习惯,根据交易习惯确定补全了上述网络服务合同。

对于如何区分“合理打赏”和“溢出部分”的问题,还需根据实践经验进行探索总结,充分考虑个案的特殊因素进行确定。在此提出笔者的个人观点:可以通过对同一直播场次内所有进行打赏用户所花费的虚拟财产价值进行统计,参考其中位数或者平均数进行确定。

02 未成年人网络直播打赏行为的法律效力分析

案名 | 案号 | 裁判结果 | 裁判理由 |

李花与王迪、广州华多网络科技有限公司确认合同效力纠纷案 | (2017)粤0113民初3284号 | 原告败诉 | 主体不适格、举证不能、交易主体未识别为未成年人 |

陈炳南与广州虎牙信息科技有限公司合同纠纷案 | (2017)粤0113民初10494号 | 原告败诉 | 主体不适格、举证不能、交易主体未识别为未成年人 |

齐子杰与北京快手科技有限公司服务合同纠纷案 | (2018)黑0603民初1241号 | 原告败诉 | 举证不能、交易主体未识别为未成年人 |

袁光金、北京快手科技有限公司合同纠纷案 | (2018)黔04民终710号 | 原告败诉 | 主体不适格、举证不能、交易主体未识别为未成年人 |

郑某涵与北京蜜莱坞网络科技有限公司合同纠纷案 | (2018)京03民终539号 | 原告部分胜诉 | 未成年人监护人未较好地履行法定的监护职责且未及时止损 |

吴晨洁与北京快手科技有限公司网络购物合同纠纷案 | (2019)苏04民终550号 | 原告部分胜诉 | 未成年人监护人未较好地履行法定的监护职责 |

戴煜翔与北京微播视界科技有限公司网络购物合同纠纷案 | (2020)苏08民终3261号 | 原告败诉 | 打赏行为主体无法识别为未成年人 |

通过分析部分未成年人直播打赏的诉讼案例,相关诉讼案例败诉的主要原因是证据问题。笔者总结了可以帮助确定打赏主体是未成年人的证据种类:

1、直播平台账户上的个人信息,如聊天记录、头像和评论等;

2、直播平台账户上的用户习惯,如经常观看、点赞的内容性质,用户的登录时间以及充值打赏的频率等。未成年人多数偷偷使用其监护人的手机,“时间短,间隔短,打赏频繁”是未成年人网络直播打赏的典型特征;

3、当事人陈述,如未成年人对直播打赏步骤的熟悉程度等;

4、直播打赏行为的IP地址

在能够证明打赏主体是未成年人且其法定代理人并未对此作出允许或追认时,未成年人网络直播打赏的效力分析如下:

图 2 效力待定的未成年人网络直播打赏行为

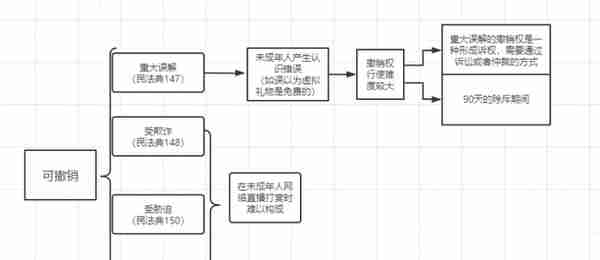

图 3 可撤销的未成年人网络直播打赏行为

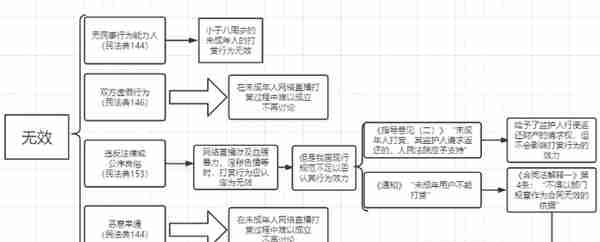

图 4 无效的未成年人网络直播打赏行为

03 结语

面对当前未成年人网络直播打赏过程中存在的问题,立法部门应当尽快完善相关立法体系,重视《未成年人网络保护条例》。政府、直播平台、网络主播、监护人以及互联网行业协会应当充分发挥各自的作用,构建有效、多元的监督管理体系。

【参考文献】

[1]张帆:《论打赏行为的法律性质》,河南大学2018年硕士学位论文,P18

[2]杨若鑫. 我国未成年人网络直播打赏行为法律规制问题研究[D].河南大

学,2020.DOI:10.27114/d.cnki.ghnau.2020.001351.

[3]林雨. 网络直播中未成年人打赏行为的法律问题解析[D].沈阳师范大学,2021.

[4]余佳芯. 未成年人网络直播打赏行为法律认定研究[D].贵州民族大学,2021.

[5]林启浩. 未成年人直播打赏行为的法律问题研究[D].广东外语外贸大学,2021.

[6]张玉琪. 网络直播平台的盈利模式研究[D].西安石油大学,2021.DOI:10.27400/d.cnki.gxasc.2021.000134.

[7]刘娟. 网络直播打赏的法律问题研究[D].石河子大学,2020.DOI:10.27332/d.cnki.gshzu.2020.000492.

[8]魏克轩. 网络直播打赏合同的法律分析[D].广西大学,2021.

[9]谭诚. 未成年人网络直播打赏行为法律问题分析[D].黑龙江大学,2021.DOI:10.27123/d.cnki.ghlju.2021.000427.

[10]刘宇坤. 网络直播打赏法律问题探析[D].黑龙江大学,2021.DOI:10.27123/d.cnki.ghlju.2021.000658.

[11]罗敏,苏敏.论网络直播打赏的法律性质[J].人民司法,2020(19):44-46.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2020.19.011.

[12]周翠华. 网络直播打赏民事法律问题研究[D].山东财经大学,2021.DOI:10.27274/d.cnki.gsdjc.2021.000498

[13]2021年第47次中国互联网络发展状况统计报告

以上文章由众乐乐娱乐法供稿。

【众乐乐娱乐法】是由北京君众律师事务所孵化,并汇集了一批知识产权、侵权、金融、劳动法等领域的资深专家合力打造的专注于文化娱乐产业的法律服务平台。众乐乐娱乐法立足于文化娱乐产业,深耕于法律,懂娱乐,更懂法,携手中国文化娱乐产业,笃定前行!

往期回顾

- 非人工拍摄画面是否构成摄影作品——评“追气球的熊孩子”案

- 《反不正当竞争法》第二条第一款的适用

- 圣诞树用装饰品构成类似商品,如何认定商标侵权?

- 又是一年平安夜,你是否又打开了《真爱至上》?

- 论辩护律师的忠诚义务

- 从“人设崩塌”看演艺合同中的“道德条款”

- 市场监管总局启动调查,学术垄断几时休

- 音乐喷泉也有著作权

- 网络刷单行为的认识与规制

- UGC双向侵权的困境与出路

上一篇

上一篇